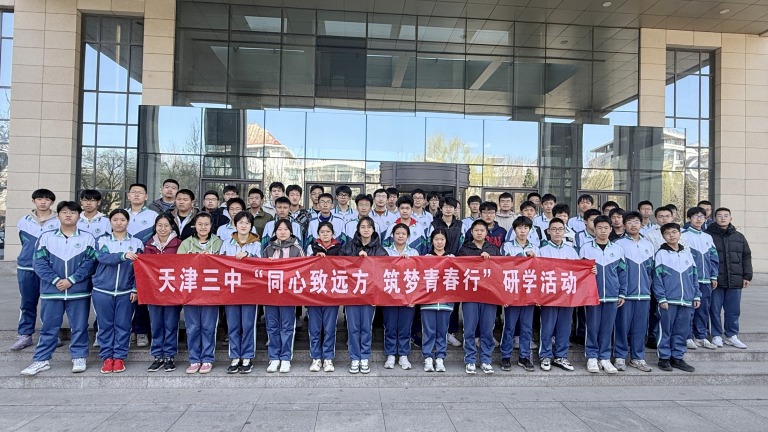

2025年3月18日,天津市第三中学高中数学创新人才培养基地师生、“手拉手”帮扶学校宁河区丰台中学教师代表及“强校工程”帮扶学校河北工业大学附属红桥中学师生代表一行70余人,赴天津市生态环境监测中心开展研学实践活动。天津市第三中学党委副书记、校长李娜,副校长孙琳,副校长回宏斌及红桥区教师发展中心教研员黄湘冀、思政指导员邢玥莉、理工大学学生代表全程参与。此次活动以“科学实践促创新,生态教育育新人”为主题,通过实地参观与实验操作,引导学生深入了解环保科技前沿,激发科学探索精神。

沉浸式科普

从理论到实践的绿色课堂

活动伊始,师生们在一楼科普展示大厅系统学习了我市污染防治攻坚战的成果以及生态环境质量数据,直观感受了“蓝天、碧水、净土”三大保卫战的成效。

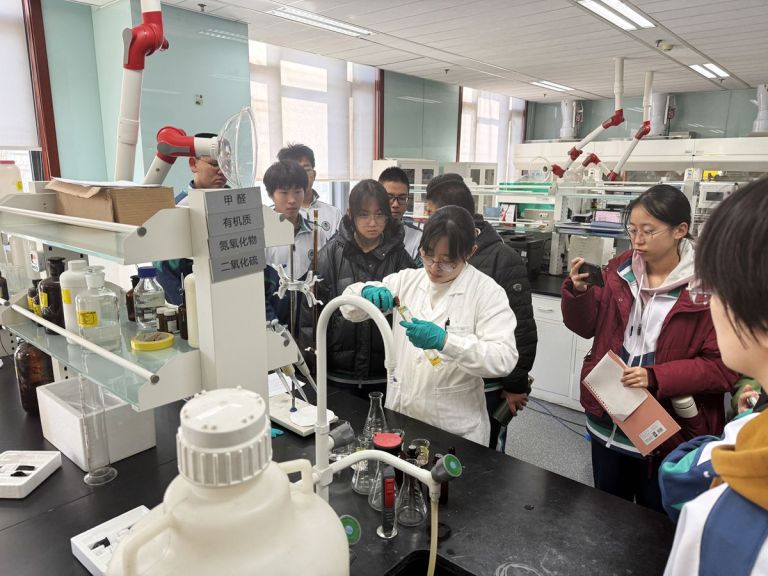

接着,师生们分组进入分析测试实验室——这一国内领先的环境监测技术平台,参与了三项特色科普实验:

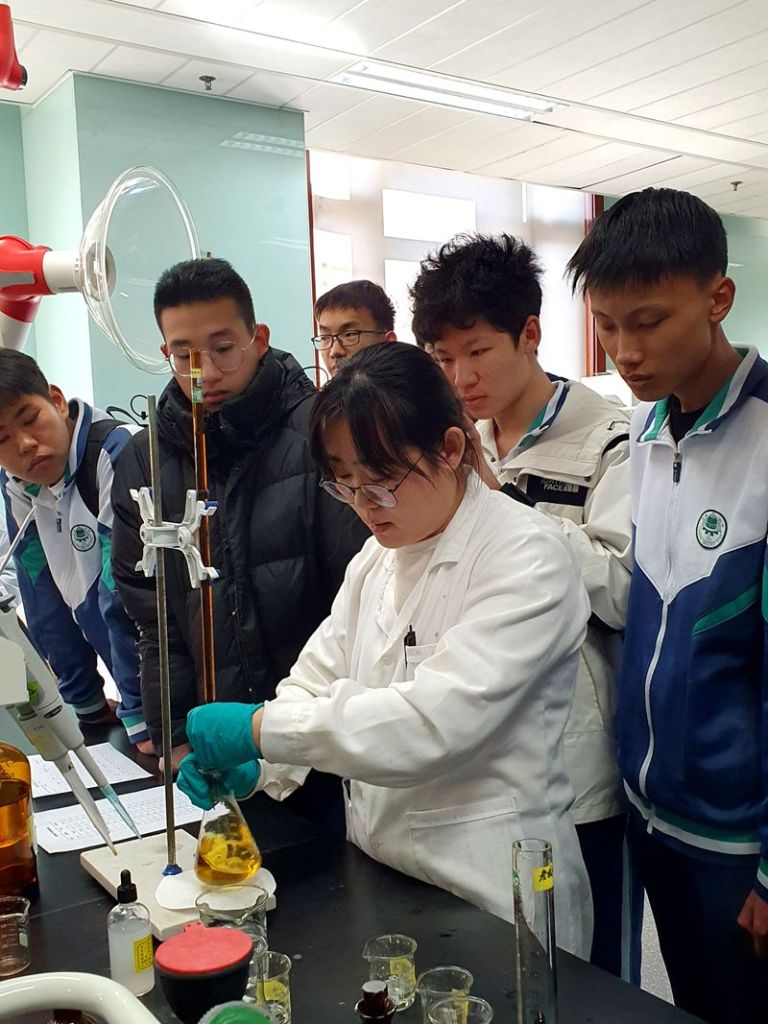

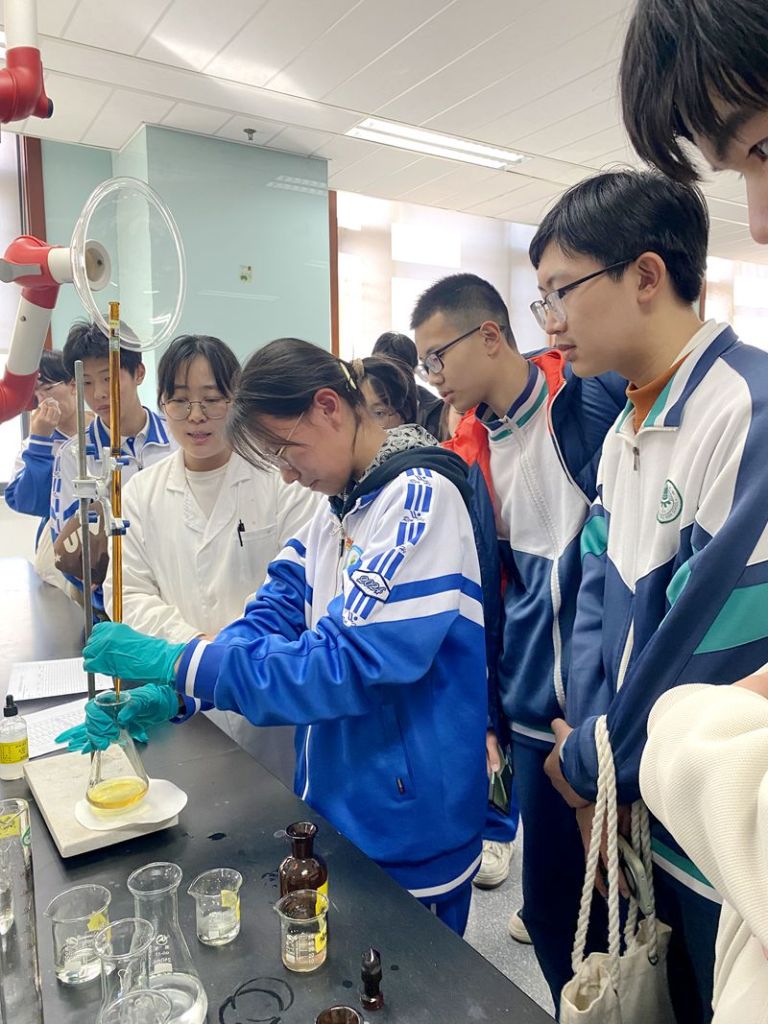

1.水质溶解氧测定实验

学生通过碘量法测定水样溶解氧含量,亲手操作硫酸锰与碱性碘化钾试剂,观察化学反应生成的四价锰沉淀,并在滴定实验中理解溶解氧对水体生态的重要性。

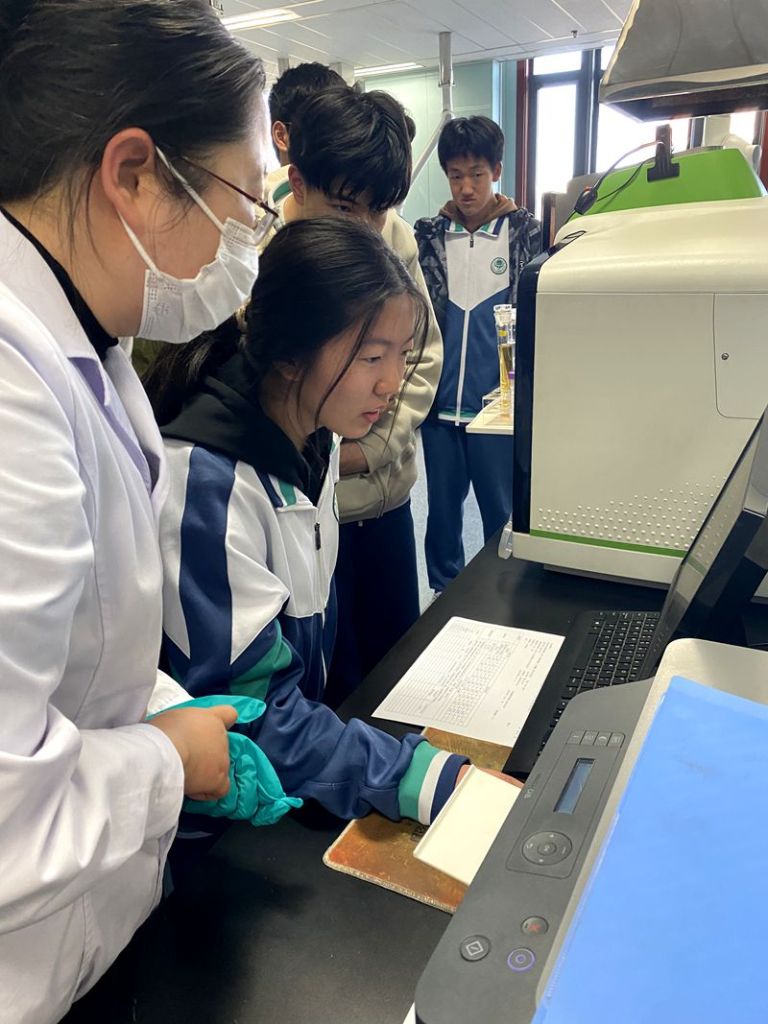

2.室内空气甲醛测定实验

借助分光光度法,学生学习酚试剂显色原理,了解检测室内空气中的甲醛浓度的方法,从而深刻理解了甲醛污染的危害性及防治室内环境污染的重要性。

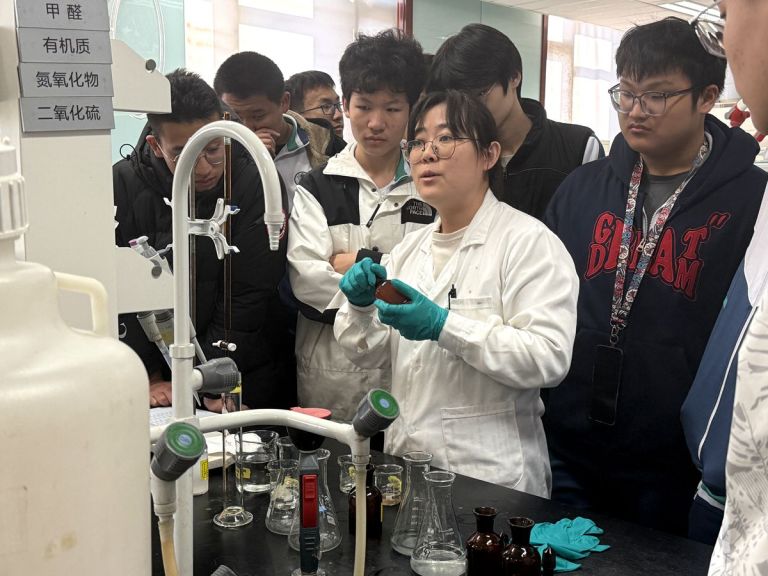

3.原子吸收法测定土壤铬含量

在专业教师指导下,同学们动手操作专业仪器,体验重金属铬的检测全过程:先用混合酸液彻底溶解土壤样本,再通过燃烧乙炔气的火焰装置,利用特定光线(357.9 nm波长)精准测定溶解液中的铬含量,学习如何发现土壤污染并认识其对生态环境的影响。

科技赋能

探秘环境监测“最强大脑”

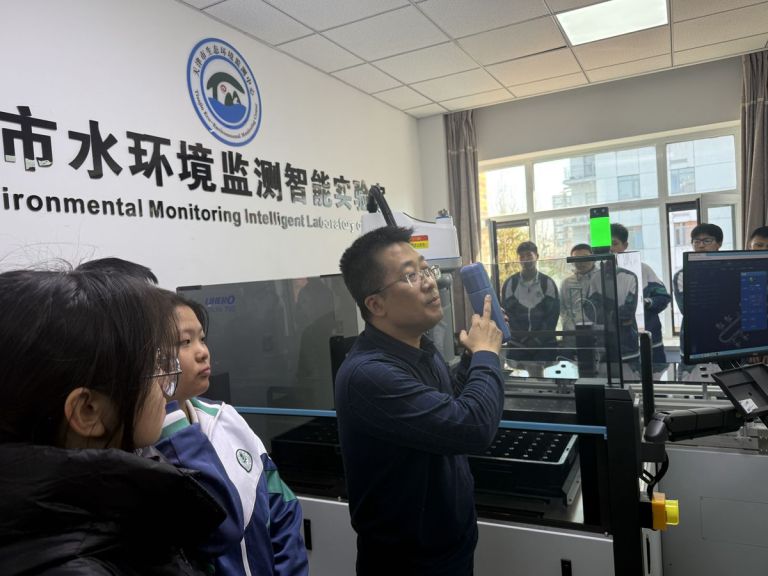

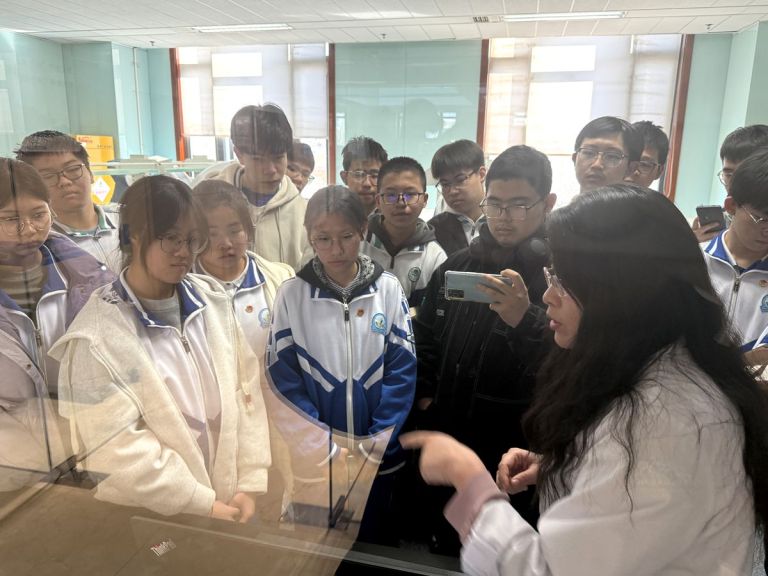

实验结束后,师生分两组参观大气环境监测实验室、水生生物实验室及水环境监测智能实验室。在四楼大气实验室,高精度垂直观测雷达、挥发性有机物组分分析仪等设备令学生惊叹;三楼水环境实验室中,智能监测系统实时反馈数据,展现科技助力生态治理的“硬实力”。

创新育人

学科交叉与责任担当

活动中,数学创新人才培养基地学生将数理思维融入实验设计,提出“如何优化监测数据模型”等问题,与监测中心专家展开探讨。帮扶学校师生代表表示,此类实践为教育资源薄弱地区的学生打开了科学视野。强校工程帮扶学校学生代表在实验后感慨:“第一次接触原子吸收仪器,让我对数据分析在环保中的应用有了全新认识。”

未来展望

深化合作共育科学新苗

活动尾声,天津市第三中学与生态环境监测中心就进一步合作达成共识。学校将以此次实践为起点,依托监测中心的科技资源,开发系列环境监测主题校本课程,将实验室转化为创新人才的“第二课堂”。未来计划围绕数学建模与数据分析能力,设计跨学科项目,引导数学创新基地学生参与污染治理数据分析、监测模型优化等课题,推动学科知识与生态保护的深度融合。

监测中心负责人高度肯定了学生们的探究热情:“孩子们在实验中的严谨态度和提出的科学问题令人印象深刻,这正是科技后备军应有的素养。”参与活动的强校工程帮扶学校教师代表表示,此次实践为教育资源互通提供了范例,未来将借鉴三中经验,推动校际科学教育资源共享。

此次研学活动通过“实地观摩+动手实验+跨校联动”的模式,不仅让数学创新基地学生体验到环境监测技术的科技含量,更以真实的科研场景激发了他们的创新潜能。天津三中将持续拓展此类实践平台,助力学生在科学与责任的交织中成长,为生态文明建设注入青春力量。

参观感想

撰稿人:袁维

排版制作:邢文胜

核稿人:孙琳 张子龙

领导审核:刘扬 李娜